ギャルソン [映画]

イヴ・モンタンの「ギャルソン!」という映画が好きで、そのポスターをアイコンに使っています。

イラストレーションは和田誠氏。

映画「ギャルソン!」は、パリのレストランを舞台に、

初老のギャルソン(イヴ・モンタン)の日常を、エスプリたっぷりに描いた作品。

馴染み客をさばき、一見の客を誘導し、注文を厨房に伝え、出来上がった料理を客に供す。

ギャルソンとしてのプライドがあるから、時にはシェフとやりあうこともある。

質素ながらも飄々と暮らし、60歳を超えて常に恋する女性がいる。

彼には、父が残した海岸の土地に小さな公園を造るという夢がある。

そんなチャーミングな60代男をイヴ・モンタンが好演した映画です。

僕はこのギャルソンに憧れて、イヴ・モンタンのイラストを自分のアイコンにしています。

ロケで南仏へ行ったとき、夕食を摂ろうと

カンヌの町はずれのレストランに入ったことがありました。

適当な定食でも頼もうと思っていたら、12歳ぐらいの少年が僕の席に注文を取りに来ました。

少年は、シェフの息子さんでしょう。家族経営らしく感じのいい店でした。

彼は、フランス語の分からない僕に身振り手振りでシェフのスペシャリテをリコメンドしてきました。

薦められた料理は、クールジェットの花の牡蠣包み、スープ・ド・ポアソン、白身魚のムスリーヌ。

リコメンドに従った僕にホッとした笑顔を見せ、

テーブルの間をしなやかにすり抜けていく少年の姿は誇らしげでした。

出てきたものは典型的な南仏料理ですが、今でもその味を思い出すほど鮮烈な味わいでした。

少年のおかげで幸福な時間を過ごすことができたことに感謝し、

ティップをはずんで店を出ました。

料理を薦めることで客を幸福にする、そんなギャルソンの仕事に僕はちょっと憧れました。

仏頂面の自分には、とてもできない仕事ですが。

ヒンシュクを恐れずに言うと、僕はフランス料理が大好きです。

食べなれた家庭料理も好きだし、名店の寿司、天ぷら、うなぎも好きです。

気楽なジャンクフードもよく食べます。

でも、卒倒するほど圧倒的で幸福感に満ちた料理はフランス料理ではないかと思っています。

映画「バベットの晩餐会」の幸福に包まれた老人たちの表情は、

フランス料理だから描けたんだと思います。

ところが日本はフランス料理が育ちにくいですね。

銀座の三ツ星レストラン「ロオジェ」でさえ資生堂が長年赤字で経営を続けています。

優秀な街のフランス料理店もあるけど、

つまらないイタリア料理店のほうに客は流れてしまいます。

成功しているのは結婚式を扱う宴会フレンチだけ。

そこには、シェフが直接手をかけた料理もないし、客を幸福にさせるギャルソンもいません。

フランス料理のイメージを悪くしているのは、この宴会料理のせいだと僕は思っています。

6年前、もういちどカンヌのその店に行きましたが、あの時の少年はいませんでした。

父の店を巣立ち、どこかのグランメゾンでメートル・ドテルとして働いているのかもしれません。

イラストレーションは和田誠氏。

映画「ギャルソン!」は、パリのレストランを舞台に、

初老のギャルソン(イヴ・モンタン)の日常を、エスプリたっぷりに描いた作品。

馴染み客をさばき、一見の客を誘導し、注文を厨房に伝え、出来上がった料理を客に供す。

ギャルソンとしてのプライドがあるから、時にはシェフとやりあうこともある。

質素ながらも飄々と暮らし、60歳を超えて常に恋する女性がいる。

彼には、父が残した海岸の土地に小さな公園を造るという夢がある。

そんなチャーミングな60代男をイヴ・モンタンが好演した映画です。

僕はこのギャルソンに憧れて、イヴ・モンタンのイラストを自分のアイコンにしています。

ロケで南仏へ行ったとき、夕食を摂ろうと

カンヌの町はずれのレストランに入ったことがありました。

適当な定食でも頼もうと思っていたら、12歳ぐらいの少年が僕の席に注文を取りに来ました。

少年は、シェフの息子さんでしょう。家族経営らしく感じのいい店でした。

彼は、フランス語の分からない僕に身振り手振りでシェフのスペシャリテをリコメンドしてきました。

薦められた料理は、クールジェットの花の牡蠣包み、スープ・ド・ポアソン、白身魚のムスリーヌ。

リコメンドに従った僕にホッとした笑顔を見せ、

テーブルの間をしなやかにすり抜けていく少年の姿は誇らしげでした。

出てきたものは典型的な南仏料理ですが、今でもその味を思い出すほど鮮烈な味わいでした。

少年のおかげで幸福な時間を過ごすことができたことに感謝し、

ティップをはずんで店を出ました。

料理を薦めることで客を幸福にする、そんなギャルソンの仕事に僕はちょっと憧れました。

仏頂面の自分には、とてもできない仕事ですが。

ヒンシュクを恐れずに言うと、僕はフランス料理が大好きです。

食べなれた家庭料理も好きだし、名店の寿司、天ぷら、うなぎも好きです。

気楽なジャンクフードもよく食べます。

でも、卒倒するほど圧倒的で幸福感に満ちた料理はフランス料理ではないかと思っています。

映画「バベットの晩餐会」の幸福に包まれた老人たちの表情は、

フランス料理だから描けたんだと思います。

ところが日本はフランス料理が育ちにくいですね。

銀座の三ツ星レストラン「ロオジェ」でさえ資生堂が長年赤字で経営を続けています。

優秀な街のフランス料理店もあるけど、

つまらないイタリア料理店のほうに客は流れてしまいます。

成功しているのは結婚式を扱う宴会フレンチだけ。

そこには、シェフが直接手をかけた料理もないし、客を幸福にさせるギャルソンもいません。

フランス料理のイメージを悪くしているのは、この宴会料理のせいだと僕は思っています。

6年前、もういちどカンヌのその店に行きましたが、あの時の少年はいませんでした。

父の店を巣立ち、どこかのグランメゾンでメートル・ドテルとして働いているのかもしれません。

ピンク映画 [映画]

先日、本宮映画劇場の田村さんから、ピンク映画のカットポジをいただいた。

本宮映画劇場は休館する1年ぐらい前に、

フィルム代の安い大蔵映画系のピンク映画を上映していたらしい。

閉館する多くの映画館がそうだったように、本宮映画劇場も休館前はピンク映画を上映していた。

僕がピンク映画をはじめて観たのは1971年ごろで、日活がロマンポルノの制作を始めた年だった。

高校生の僕は、フランス映画やATG作品ばかり見ていたわけではなく、

こういう作品にもかなり興味があった。

最初に観たのは日活ロマンポルノではなく、いわゆるピンク映画というやつだ。

コートの襟を立て学生服を隠してピンク映画館に入った。

切符売り場で緊張しながら「大人一枚!」と言ったのを覚えている。

冷静に考えれば成人映画に高校生の料金なんてないのだが。

当時のピンク映画は一般のシーンはモノクロで、濡れ場になるとカラーになるという、

パートカラー方式が主流だった。

全編カラーフィルムで撮ると、フィルム代やプリント代が高くつくので、

こういうスタイルが生まれたのだろう。

ルルーシュの「男と女」もそういう理由でパートカラーで撮影されている。

「男と女」は、それがアートフィルム特有の「ねらい」になったけど、

ピンク映画は、それが扇情的な気分を盛り上げる要素になっていた。

足を組んで座席にもたれていた観客は、

画面がカラーになると一斉に姿勢を正してスクリーンを観たものだ。

日活ロマンポルノの「白い指の戯れ」や「四畳半襖の裏張り」が、

キネ旬のベストテンに入るようになると、ピンク映画に対する世間のイメージが少し変わってきた。

大学の友人の中には、ピンク映画の現場で助監督や撮影部の助手をやるものもいた。

当時、撮影所で仕事するためにはフリーの助監督から叩き上げなくてはならなかった。

そして助監督になっても映画監督になる道は保証されているわけではない。

そんな状況の中で若い映画人たちは、ピンク映画の中に新しい表現を模索していた。

やがてロマンポルノ作品に、作家的な思いを込めた作品が多く輩出されるようになった。

「遠雷」の根岸吉太郎、「シャル・ウィ・ダンス」の周防正行、「おくりびと」の滝田洋二郎、

「パッチギ」の井筒和幸、「血と骨」の崔洋一などがその代表だろう。

1982年ごろ、ある女性から相談を受けたことがある。

日活から映画の出演依頼の話があるけど、どうしようかということだった。

脚本を見せてもらうとロマンポルノ作品で、原作は団鬼六だった。

彼女は、ロマンポルノも団鬼六も知らなかった。

僕は、ロマンポルノがどんなものか一度観てから考えたらどうかと、答えた。

数週間後、すでに日活で撮影に入っていると、彼女から連絡があった。

「縄で縛られているシーンが多いから、つい眠くなってしまうの」などと言っていた。

まもなく「団鬼六作品に和製オリビア・ハッセー、出演」という記事をスポーツ新聞で見た。

ああ、そういうキャッチフレーズで売り出すのかと、ちょっと複雑な気分で記事を読んだ。

彼女は、5本のロマンポルノに出演後、引退した。

引退後は、日本アカデミー賞授賞式で司会に抜擢されたり、

一般映画やテレビドラマに出演していたが、大きく飛躍することはなかった。

女優さんは、ある意味でしたたかな部分を持っていないと務まらないが、

彼女には、そういう部分が不足していた。

逆に言えば、そういうしたたかさのないところが彼女の良さだったので、

あのままSMの女王とやらには、なってほしくなかった、というのが本音だ。

現在は、あるタレントの奥さんとして幸せに暮らしている。

本宮映画劇場は休館する1年ぐらい前に、

フィルム代の安い大蔵映画系のピンク映画を上映していたらしい。

閉館する多くの映画館がそうだったように、本宮映画劇場も休館前はピンク映画を上映していた。

僕がピンク映画をはじめて観たのは1971年ごろで、日活がロマンポルノの制作を始めた年だった。

高校生の僕は、フランス映画やATG作品ばかり見ていたわけではなく、

こういう作品にもかなり興味があった。

最初に観たのは日活ロマンポルノではなく、いわゆるピンク映画というやつだ。

コートの襟を立て学生服を隠してピンク映画館に入った。

切符売り場で緊張しながら「大人一枚!」と言ったのを覚えている。

冷静に考えれば成人映画に高校生の料金なんてないのだが。

当時のピンク映画は一般のシーンはモノクロで、濡れ場になるとカラーになるという、

パートカラー方式が主流だった。

全編カラーフィルムで撮ると、フィルム代やプリント代が高くつくので、

こういうスタイルが生まれたのだろう。

ルルーシュの「男と女」もそういう理由でパートカラーで撮影されている。

「男と女」は、それがアートフィルム特有の「ねらい」になったけど、

ピンク映画は、それが扇情的な気分を盛り上げる要素になっていた。

足を組んで座席にもたれていた観客は、

画面がカラーになると一斉に姿勢を正してスクリーンを観たものだ。

日活ロマンポルノの「白い指の戯れ」や「四畳半襖の裏張り」が、

キネ旬のベストテンに入るようになると、ピンク映画に対する世間のイメージが少し変わってきた。

大学の友人の中には、ピンク映画の現場で助監督や撮影部の助手をやるものもいた。

当時、撮影所で仕事するためにはフリーの助監督から叩き上げなくてはならなかった。

そして助監督になっても映画監督になる道は保証されているわけではない。

そんな状況の中で若い映画人たちは、ピンク映画の中に新しい表現を模索していた。

やがてロマンポルノ作品に、作家的な思いを込めた作品が多く輩出されるようになった。

「遠雷」の根岸吉太郎、「シャル・ウィ・ダンス」の周防正行、「おくりびと」の滝田洋二郎、

「パッチギ」の井筒和幸、「血と骨」の崔洋一などがその代表だろう。

1982年ごろ、ある女性から相談を受けたことがある。

日活から映画の出演依頼の話があるけど、どうしようかということだった。

脚本を見せてもらうとロマンポルノ作品で、原作は団鬼六だった。

彼女は、ロマンポルノも団鬼六も知らなかった。

僕は、ロマンポルノがどんなものか一度観てから考えたらどうかと、答えた。

数週間後、すでに日活で撮影に入っていると、彼女から連絡があった。

「縄で縛られているシーンが多いから、つい眠くなってしまうの」などと言っていた。

まもなく「団鬼六作品に和製オリビア・ハッセー、出演」という記事をスポーツ新聞で見た。

ああ、そういうキャッチフレーズで売り出すのかと、ちょっと複雑な気分で記事を読んだ。

彼女は、5本のロマンポルノに出演後、引退した。

引退後は、日本アカデミー賞授賞式で司会に抜擢されたり、

一般映画やテレビドラマに出演していたが、大きく飛躍することはなかった。

女優さんは、ある意味でしたたかな部分を持っていないと務まらないが、

彼女には、そういう部分が不足していた。

逆に言えば、そういうしたたかさのないところが彼女の良さだったので、

あのままSMの女王とやらには、なってほしくなかった、というのが本音だ。

現在は、あるタレントの奥さんとして幸せに暮らしている。

映写技師に花束を 3 [映画]

い本宮映画劇場の映写技師、田村修司さんに家内と一緒に会いに行った。

本宮郵便局前でクルマを降りると、その特徴ある建物はすぐに見つかった。

98年目を迎えた本宮映画劇場は、何とも言えない風格があった。

劇場の前で写真を撮っていると、11時の約束より10分も早く田村さんが現れた。

自己紹介を済ませ、さっそく館内を案内してもらう。

「インターネットやテレビに出たせいで、毎週のように来客があるんです」

「70歳を過ぎて、自分の映画館にこんなに人が来るとは思っていなかった」

と田村さんは言う。

館内はすみずみまできれいに手入れされていて、いつでも映画を上映できるようになっていた。

壁に貼られたスターの写真が、昭和の匂いを醸し出している。

本宮映画劇場は、もともとは旅芸人たちの芝居や踊りを上演する劇場だったようで、

ステージも回り舞台になっている。

三波春夫もこのステージで歌ったという。

手入れのいきとどいた映写機の前で花束を渡しました。

壁に貼られた外国女優の古いブロマイドが目に留った。

「マリナ・ヴラディ、お好きなんですか?」

田村さんの目が輝いた。

「この女優のこと知ってる人なんて、もういないよ。君はよく知ってるなぁ。

見せたいものがあるから、お昼食べたら家に寄りなさい」

と言ってくれた。

田村さんは劇場が見える商店街の一角で暮らしていた。

昼食を済ませ、僕たちは田村さんの自宅を訪ねた。

そこには、僕にとっても懐かしい35㎜フィルムの編集室があり、

自費で買い集めた映画フィルムや、古い映画ポスターが積み上げられていた。

「僕の母親は、劇場処分しろって言ったの。劇場売って借金を返せって。

でも、35年後に劇場を再開しようと思ってたから、全然手放す気はなかったの」

飄々と話す田村さんの話を聞きながら、僕はウルウルしてきた。

「本宮映画劇場のラストショーはどんな作品だったんですか?」

という質問に田村さんは、こう答えた。

「50年ほど休館しているだけなので、ラストショーはまだなんです。いつになるんでしょうねぇ…」

失礼なことを言ってしまったことを僕は詫びた。

いつの日か、田村さんが映写する映画の上映会を開いてもらえたらと、こころから願う。

本宮郵便局前でクルマを降りると、その特徴ある建物はすぐに見つかった。

98年目を迎えた本宮映画劇場は、何とも言えない風格があった。

劇場の前で写真を撮っていると、11時の約束より10分も早く田村さんが現れた。

自己紹介を済ませ、さっそく館内を案内してもらう。

「インターネットやテレビに出たせいで、毎週のように来客があるんです」

「70歳を過ぎて、自分の映画館にこんなに人が来るとは思っていなかった」

と田村さんは言う。

館内はすみずみまできれいに手入れされていて、いつでも映画を上映できるようになっていた。

壁に貼られたスターの写真が、昭和の匂いを醸し出している。

本宮映画劇場は、もともとは旅芸人たちの芝居や踊りを上演する劇場だったようで、

ステージも回り舞台になっている。

三波春夫もこのステージで歌ったという。

手入れのいきとどいた映写機の前で花束を渡しました。

壁に貼られた外国女優の古いブロマイドが目に留った。

「マリナ・ヴラディ、お好きなんですか?」

田村さんの目が輝いた。

「この女優のこと知ってる人なんて、もういないよ。君はよく知ってるなぁ。

見せたいものがあるから、お昼食べたら家に寄りなさい」

と言ってくれた。

田村さんは劇場が見える商店街の一角で暮らしていた。

昼食を済ませ、僕たちは田村さんの自宅を訪ねた。

そこには、僕にとっても懐かしい35㎜フィルムの編集室があり、

自費で買い集めた映画フィルムや、古い映画ポスターが積み上げられていた。

「僕の母親は、劇場処分しろって言ったの。劇場売って借金を返せって。

でも、35年後に劇場を再開しようと思ってたから、全然手放す気はなかったの」

飄々と話す田村さんの話を聞きながら、僕はウルウルしてきた。

「本宮映画劇場のラストショーはどんな作品だったんですか?」

という質問に田村さんは、こう答えた。

「50年ほど休館しているだけなので、ラストショーはまだなんです。いつになるんでしょうねぇ…」

失礼なことを言ってしまったことを僕は詫びた。

いつの日か、田村さんが映写する映画の上映会を開いてもらえたらと、こころから願う。

映写技師に花束を2 [映画]

少し前に「映写技師に花束を」と言う記事を書いた。

友人が映写技師に花束を持って行ったら、その映画館に映写技師はいなかったという話でした。

その直後、SILENTさんから、花束を贈るにふさわしい映写技師がいることを教えていただいた。

都築響一氏の「独居老人スタイル」というウェブサイトに出ていた田村修司さんという方だ。

田村さんは、1963年に閉館した福島県本宮市の本宮映画劇場の管理と映写機の手入れを、

約50年間、ひとりで続けている。

昭和30年代後半、テレビの普及で客足が落ち始めた映画館の経営に見切りをつけ、

田村さんは自動車の販売会社に就職した。

その後、映画館を駐車場にする話や、マンションにする話が持ち上がったが、

すべて断って建物も映写機もスクリーンも手放さず、ずっとひとりで守ってきた。

田村さんは自動車のセールスマンをしながら映画館の負債を払い続けた。

定年退職後に映画館を再開したいという夢があったからだ。

そして、再開の見込みもないのに映写機に欠かさず油を差し続けてきた。

丁寧にメンテナンスをしているので、映写機は昔と変わりなく動いた。

2008年6月、長年の夢がついに実現する。

45年ぶりに町の人々の手で映画上映会が開かれ大反響となった。

上映されたのは、古い映画の予告編を何本か編集したものと当時のニュース映画だった。

(以下、都築響一氏の記事より引用)

映画好きは世の中にいっぱいいるけれど、「映画館好き」というひとが、

そして田村修司さんぐらい映画館を好きなひとが、この世の中にはどれくらいいるのだろうか。

ああ、こんなところに「ニューシネマパラダイス」の老映写技師アルフレードが実在していたとは。

(引用終わり)

僕は都築氏の記事を読みながら、ウルウルしてしまった。

いつか、田村さんに花束を持って会いに行きたいと思う。

友人が映写技師に花束を持って行ったら、その映画館に映写技師はいなかったという話でした。

その直後、SILENTさんから、花束を贈るにふさわしい映写技師がいることを教えていただいた。

都築響一氏の「独居老人スタイル」というウェブサイトに出ていた田村修司さんという方だ。

田村さんは、1963年に閉館した福島県本宮市の本宮映画劇場の管理と映写機の手入れを、

約50年間、ひとりで続けている。

昭和30年代後半、テレビの普及で客足が落ち始めた映画館の経営に見切りをつけ、

田村さんは自動車の販売会社に就職した。

その後、映画館を駐車場にする話や、マンションにする話が持ち上がったが、

すべて断って建物も映写機もスクリーンも手放さず、ずっとひとりで守ってきた。

田村さんは自動車のセールスマンをしながら映画館の負債を払い続けた。

定年退職後に映画館を再開したいという夢があったからだ。

そして、再開の見込みもないのに映写機に欠かさず油を差し続けてきた。

丁寧にメンテナンスをしているので、映写機は昔と変わりなく動いた。

2008年6月、長年の夢がついに実現する。

45年ぶりに町の人々の手で映画上映会が開かれ大反響となった。

上映されたのは、古い映画の予告編を何本か編集したものと当時のニュース映画だった。

(以下、都築響一氏の記事より引用)

映画好きは世の中にいっぱいいるけれど、「映画館好き」というひとが、

そして田村修司さんぐらい映画館を好きなひとが、この世の中にはどれくらいいるのだろうか。

ああ、こんなところに「ニューシネマパラダイス」の老映写技師アルフレードが実在していたとは。

(引用終わり)

僕は都築氏の記事を読みながら、ウルウルしてしまった。

いつか、田村さんに花束を持って会いに行きたいと思う。

映写技師に花束を [映画]

「ニュー・シネマ・パラダイス」という映画が初めて公開されたのは、

銀座のシネスイッチというミニシアターだった。

公開時は、シネスイッチの動員記録を作ったほど観客が押し寄せた。

シチリアの田舎で青春時代を過ごした映画監督の主人公が、

慕っていた映画館の映写技師の訃報を聞き、

故郷に帰ってきたところから映画は始まる。

「ニュー・シネマ・パラダイス」は、ある意味、映写技師にスポットをあてた作品といえる。

僕は高校の頃、映写技師を職業にしようと考えていたので、この作品には率直に感動した。

先週、横浜で会った友人も、この作品には思い出があると言っていた。

友人も「ニュー・シネマ・パラダイス」を公開時に観て感動し、

後日、ある計画をもって、もう一度その作品を観に行った。

その計画とは、花束を持って最終上映回に入り、

終映後の映写技師に敬意をこめて、それを渡そうというものだ。

そして、その方の都合がよければ、映画の話をしながら一杯やりたいと考えていた。

友人は、2度目の鑑賞も感激し、花束を抱えて映写技師に面会を申し込んだ。

ところが、その劇場には映写技師と呼ばれる人がいなかった。

当時シネスイッチは、通常5巻~7巻ほどある映画の35㎜フィルムを

1本にまとめて上映する自動上映システムを導入していたため、

映写技師が存在しなかったのだ。

自動上映とはいえ、映写をするのだから係の人はいる。

2台の映写機を切り替えながら上映する、厳密な意味での映写技師がいなかったのだ。

計画を実現できなかった友人は、花束を抱えて銀座のバーへ入った。

そして、話を聞いてくれたバーのホステスに花束をあげてしまったという。

いい話だと思った。

現在、シネコンのほとんどが、ハードディスクに入ったデータを上映する

デジタル上映システムになっている。

映画館にフィルムが存在しないのだから、映写技師という職業もなくなりつつあるのだろうか。

思い出の映画館 その2 [映画]

映画館のバイトの話の続きです。

映写技師をしていたMさんは、学生運動をしながら大学で「映研」をやっていた映画青年だった。

ゴダール、パゾリーニ、アントニオーニなどのヨーロッパ系アートフィルムの作家たちの映画と、

大島渚などの日本の独立プロ系作家、そして加藤泰、山下耕作、マキノ雅弘などのヤクザ映画の

映画監督たちに傾倒していた。

僕はルルーシュ、アンリコ、ボワロンなどのヨーロッパ系抒情派の映画監督たちが好きで

映画の守備範囲は違っていたが、Mさんの映画論は面白く、いろいろなことを教えてくれた。

そして、「ワレワレワァ・・・」という、学生運動家独特の話し方が大人っぽく思えた。

Mさんのアパートに行くと、カミュ、サルトル、ロートレアモン、ポール・ニザンなどの仏文の書籍や

「キネ旬」「映画評論」「映画批評」「季刊FILM」などの映画雑誌が並んでいた。

レコード棚には、クラシックレコードの片隅に岡林信康のLPが入っていた。

高校2年生の冬、映写室でフィルムの巻き戻しをしていると、Mさんが僕に言った。

「高校卒業したら、俺と一緒にイタリアの映画大学へ行こうぜ」

映画の大学があるなんて知らなかった。

しかもイタリア?

唐突な誘いに一瞬戸惑ったが、あいまいに肯いた。

ボローニャにある国立映画学校は増村保蔵など日本の映画監督も卒業しているらしいのだ。

著名な映画監督が卒業した映画学科は、USCやNYUなどもあったが、

その頃の映画の潮流は、アメリカよりもヨーロッパだったのだ。

短絡的だが、映画学校なるものに留学することにすれば進学問題から解放されると僕は思った。

高校3年になり、同級生たちは受験勉強モードに入っていたが、

僕にはイタリアの映画学校に行くという目標があるから、焦ることもなく映画を観ていた。

ところが、しだいにMさんはイタリア留学の話を僕にしなくなった。

ある日、映写室に入るとMさんが僕を待っていた。

「高知の市役所に就職が決まったんだ」

「就職?・・・イタリア留学は?」

「ひとりで行ってこい」

「・・・。」

映画青年で学生運動家でもあるMさんが、高知の市役所へ就職するという話はショックだった。

革命はいったい何だったんだ。

取り残されたような気分とともに、いままで放っておいた進学問題が僕の中で少しずつ

膨らみはじめた。

すでに10月の半ばを過ぎ、バイト先の映画館は「時計じかけのオレンジ」を上映していた。

イタリア留学計画が中止になっても、受験勉強モードにはならず、

憂鬱な気持ちを抱えながら僕は映画ばかり観ていた。

今更、受験なんてできないし、卒業後は正式に映写技師の資格をとって映画館で働こうと

考えていた。

高校の担任も完全に僕を見放していた。

担任に進路を聞かれた時も、イタリアの映画大学に行くつもりです、と開き直った。

すると、映画学科のある大学は日本にもある、と担任が言った。

知らなかった。

進学できるかどうかも微妙だったので、僕は映画館でのアルバイトを続けた。

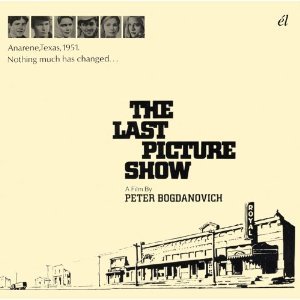

その頃上映していた映画は「ラストショー」という作品だった。

田舎町に住む高校生の夢と挫折を描いた作品で、自分の心境と同じようなものを感じた。

翌春、映画学科のある日本の大学へ僕は滑り込むように入学した。

映画館でのアルバイトは思い出が尽きない。

あの頃の映画。あの頃の感動。あの頃の輝き。

Mさんがアパートでよくかけていた岡林信康を久しぶりに聴いてみた。

「私たちの望むものは」

思い出の映画館 [映画]

高校時代に水戸の小さな映画館で雑用係りのアルバイトをしていた。

モギリをやったり、売店でサンドイッチを売ったり、ポスターを貼り換えたり、

閉館後の客席の掃除などが主な仕事だった。

バイト代は夕方5時~9時30分までで500円だったと思う。

安いバイト代だが、学校帰りに映画漬けの時間を過ごすことができたのだから満足だった。

マストロヤンニに似た、館主の映画論を聞くのも面白かった。

学校の友人を無料で客席に入れることもできた。

「おはようございます」とひとこと言えば、市内の映画館はフリーパスで映画を観ることもできた。

興業の世界はどんなに遅い時間でも、その日初めて会う人には

「おはようございます」と挨拶するのがしきたりで、

最初は違和感があるが、慣れてくると便利な言葉だった。

半年ぐらいバイトを続けているうちに、時々映写の手伝いをするようになった。

夕方からの映写技師はゴダールと高倉健を愛する左翼系の大学生で、

彼が学生運動の集会などに出かけるときは、僕が代わりにフィルムを上映した。

当時、映写技師は資格が必要だったが、大学生の映写技師も僕も持っていなかった。

映画のフィルムに触れていると、急激に大人になったような気がした。

「冒険者たち」「みじかくも美しく燃え」「男と女」「シベールの日曜日」など、

ヨーロッパ映画を上映するときは、

映写室の中で息を潜めながら、まだ見ぬ遠い世界に思いを馳せていた。

そして「冒険者たち」のレティシア役、ジョアナ・シムカスに恋をしていた。

映画を人に勧めるのは難しい。

面白いと思って誰かに勧めても、自分が感じた面白さが人に伝わらないことがよくある。

もちろん、その逆もあるが。

その映画館は、旧作を2本立てで上映する名画座だったので、

客入りの悪い週もある。

自分の好きな映画を上映している時に客が少ないのは、バイトでもつらかった。

こんなに面白いのにどうして客が入らないんだろう、と。

1980年代の半ば、その映画館は閉館した。

30歳を過ぎ社会人になっていた僕は、そのことを知らず、

ラスト・ショーに立ち会うことはできなかった。

しかし僕の思い出の映画館は、真っ白なスクリーンに向かっていつまでも映画を映し続けている。

モギリをやったり、売店でサンドイッチを売ったり、ポスターを貼り換えたり、

閉館後の客席の掃除などが主な仕事だった。

バイト代は夕方5時~9時30分までで500円だったと思う。

安いバイト代だが、学校帰りに映画漬けの時間を過ごすことができたのだから満足だった。

マストロヤンニに似た、館主の映画論を聞くのも面白かった。

学校の友人を無料で客席に入れることもできた。

「おはようございます」とひとこと言えば、市内の映画館はフリーパスで映画を観ることもできた。

興業の世界はどんなに遅い時間でも、その日初めて会う人には

「おはようございます」と挨拶するのがしきたりで、

最初は違和感があるが、慣れてくると便利な言葉だった。

半年ぐらいバイトを続けているうちに、時々映写の手伝いをするようになった。

夕方からの映写技師はゴダールと高倉健を愛する左翼系の大学生で、

彼が学生運動の集会などに出かけるときは、僕が代わりにフィルムを上映した。

当時、映写技師は資格が必要だったが、大学生の映写技師も僕も持っていなかった。

映画のフィルムに触れていると、急激に大人になったような気がした。

「冒険者たち」「みじかくも美しく燃え」「男と女」「シベールの日曜日」など、

ヨーロッパ映画を上映するときは、

映写室の中で息を潜めながら、まだ見ぬ遠い世界に思いを馳せていた。

そして「冒険者たち」のレティシア役、ジョアナ・シムカスに恋をしていた。

映画を人に勧めるのは難しい。

面白いと思って誰かに勧めても、自分が感じた面白さが人に伝わらないことがよくある。

もちろん、その逆もあるが。

その映画館は、旧作を2本立てで上映する名画座だったので、

客入りの悪い週もある。

自分の好きな映画を上映している時に客が少ないのは、バイトでもつらかった。

こんなに面白いのにどうして客が入らないんだろう、と。

1980年代の半ば、その映画館は閉館した。

30歳を過ぎ社会人になっていた僕は、そのことを知らず、

ラスト・ショーに立ち会うことはできなかった。

しかし僕の思い出の映画館は、真っ白なスクリーンに向かっていつまでも映画を映し続けている。